推开家门那一刻,饭香与拥抱瞬间消解了半年的疲惫。可不过数日,一种微妙的失重感悄然蔓延——凌晨三点瞪着天花板毫无睡意,刷到大学同学登山潜水的动态时胸口发闷,与发小坐在童年最爱的奶茶店里竟相顾无言。

这种恍惚并非惰性使然。从校园到家庭的环境切换,本质是多重心理系统的重构过程。当我们从高度结构化的集体生活(精确的课表、密集的社交、明确的规则)突然坠入松散的家庭场域(弹性的作息、稀疏的互动、模糊的边界),大脑的导航系统会陷入短暂混乱。神经科学指出,长期适应校园"高唤醒状态"的应激系统突然卸压,可能导致皮质醇水平紊乱,这正是部分学生"在校活力满满,回家情绪低落"的生理根源。

校园里那些不经意的联结——教室里的眼神交流、食堂排队时的玩笑、熄灯后的宿舍夜谈——构建起隐形的支持网络。返乡后这根弦被骤然掐断。心理学实验揭示,社交互动频率大幅下降可诱发类似戒断反应的不适感:反复刷新班级群却无人发言,明知好友动态无关紧要仍忍不住每半小时查看。这种焦虑背后是对归属感流失的恐惧,如同候鸟离群时本能的慌乱。

与故友重逢则上演着更复杂的心理戏剧。儿时共享的记忆铸就了情感基石,但大学数年不同的知识中浸泡、不同的城市中浸润、价值碰撞的差异,已在彼此思维中凿出沟壑。当你说起药物研发时对方眼神放空,他抱怨恋爱压力时你无从回应——这不是情谊淡化,而是认知框架的错位。当共同经验库停更于多年前,再炽热的情谊也需重新编译沟通密码。

校园里雷打不动的晨读夜跑,早已将作息刻进生物节律的基因里。而假期打破的不仅是日程表,更是大脑精心建立的动力定型系统——这套自动化程序能让我们高效完成例行事务而不耗心神。而当享受假期的惬意时,凌晨三点的手机蓝光取代清晨六点的鸟鸣,身体立即拉响警报:松果体分泌的褪黑素推迟,前额叶皮层代谢降低。临床研究显示,持续一周的昼夜颠倒足以让情绪调节能力退行到压力超载状态。更棘手的是,深夜刷剧的愧疚感与白天长时间的沉睡会形成负循环:越自责越逃避,越逃避越失控。

对跨越地域文化圈层的学生而言,尤其当求学地与家乡分处中国鲜明的南北光谱两端时,归乡可能成为一场静默的“文化地质运动”。当你在沈阳与本溪这两座兼具工业底蕴与学术活力的城市中,逐渐内化了东北特有的直率表达与集体互助精神,也习得了现代都市的个人边界意识与专业发展导向;然而回到家乡,遭遇细腻婉转的人情表达规则与紧密无间的熟人社会网络——这种差异不仅存在于言语层面,更渗透于行为逻辑。

这种困境并非个人能力的欠缺,而是地域文化脚本与地方知识体系差异在个体层面的映射。社会学家指出,中国快速的区域发展不平衡,使得跨越“东北-南方家乡”这类特定文化经济圈的学生,比同省流动者更易体验到强烈的认知框架切换成本。

调适始于接纳"不适应"的正当性。神经可塑性研究证实,大脑重建平衡通常需要3-5周,不必为初期的混乱自责。试着把返乡后的一个月设为"缓冲期",允许自己白天补觉、深夜发呆,像对待倒时差般宽容。

社交网络需要创造性维护。与大学挚友约定每周"主题通话",聚焦某个哲学命题或专业话题深度碰撞;和发小开启"童年地图重游计划",在老街拍照时记录时光变迁;在本地寻找"技能交换伙伴",用你的PPT技巧换他的吉他教学。这些行动既维系联结,又避免价值观硬碰撞。

当物理空间受限时,可构建精神第三空间。参与线上学术志愿者项目,将专业认知转化为科普文章;在慕课学习与家乡产业相关的课程。这些行动能缝合"前沿知识"与"在地经验"的裂痕。

生物钟调整要遵循神经节律。每天比前一晚早睡15分钟,比前一晨早起15分钟,这种渐进式校准比强行"倒时差"更符合褪黑素分泌规律。午后若出现认知模糊,不妨用30分钟高强度间歇训练提升前额叶血氧量——运动生理学证实这比咖啡因更有效唤醒大脑。

当代心理学发现:真正的家园感诞生于自我与变化的对话中。那些深夜的辗转、重逢的忐忑、作息的拉锯,都是心灵在重新测绘归属的坐标。

当某天你突然发现,你能用家乡话向长辈科普药物原理化解误解,能在祠堂祭祀与线上会议间自如切换,能在生物钟紊乱时精准启动自我调节——那时你将懂得,这双城之旅,没有模糊你的位置,反而撑大了你的世界,让迥异的文化在你专业与生活中和谐共存。

7月5日-8月23日

正式启动暑期线上咨询服务

不论校内校外

都可以随时随地预约~

【校内】药大线上心理咨询服务

一、服务时段

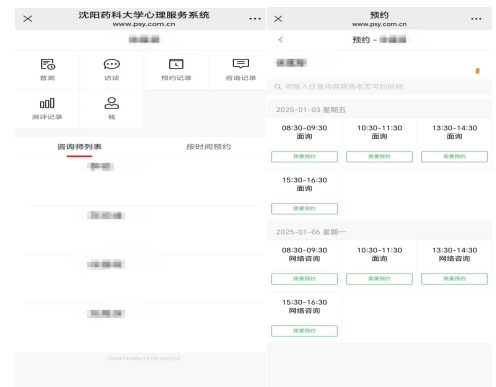

周一至周五上午8:30-9:30;10:30-11:30;下午13:30-14:30;15:30-16:30。

注:法定节假日期间服务暂停。

二、预约方式

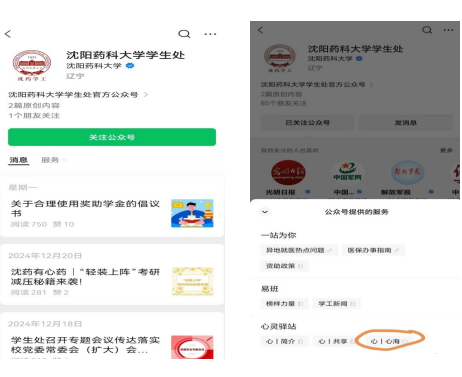

1.微信搜索“沈阳药科大学学生处”公众号,并点击“关注公众号”

2.点击“服务”→选择“心灵驿站”→选择“心|心海”

3.出现二维码→点击“二维码”→点击“识别图中二维码”即可进入“沈阳药科大学心理服务系统”

三、预约程序

1.进入登录界面后,填写用户名、密码(用户名为学生的学号,密码为“A+学生学号”)→点击“登录”→完善个人资料→点击“保存”。

2.预约方式:点击返回箭头“<”出现心理咨询预约界面。

3.选择咨询师和咨询时间:点击“咨询师列表”中的咨询师的名字→选择咨询时间段→填写“你现在最需要接受帮助的主要问题是什么?”和准确的手机号→点击“提交预约”(注意:必须提前一天预约,不接受当天预约)。

4.信息修改:点击页面上“我”可进行退出登录、个人资料和登录密码修改操作。

温馨提示:

1.完成预约后,心理咨询师将会联系确定咨询会议室,请留意留言信息。提前下载好腾讯会议,按时登入会议号,并寻找到安全、安静、私密的单独空间(旁边不要有人),咨询时保持摄像头打开与网络通畅,一次咨询约30-50分钟。如需取消或调整咨询等特殊情况,也可留言进行协调。

2.暑假心理服仅限心理健康、心理支持相关的问题咨询。如果察觉问题严重程度超出学校心理辅导范畴,请及时到专科医院进行治疗。

3.咨询过程中将严格遵守心理咨询的伦理规范,严守保密原则,请同学们放心。

4.为了保证咨询效果,请同学们在一个安静、私密的环境中进行咨询,并保持网络畅通。

5.本次线上心理咨询服务于我校学生,在暑假期间开通,不收取任何费用,返校后可继续进行线下心理咨询。

6.心理危机时刻,请拨打“沈药有心药”24小时心理危机援助热线:024-43520396 。

我校心理中心将本着保密、热情、专业、周到的服务原则,为同学们提供暑假暖心心理服务。

【校外】心理援助热线服务

1.清华大学心理幸福公益热线:400-010-0525(10:00-22:00)

2.全国统一心理援助热线:12356(24小时)

3.全国希望24小时生命危机干预热线:400-161-9995(24小时)

4.沈阳市精神卫生中心24小时心理援助热线:024-23813000